(第5回 院長通信)私の研究 その3

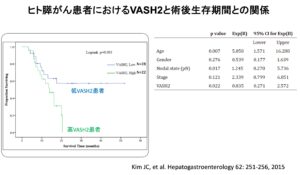

膵がん患者さんが手術を受けた際、膵がん細胞がVASH2を高く発現していると術後の生存期間が顕著に短縮するという臨床研究の結果を受け、VASH2が膵がんにどのように関わっているのかを検証しました。

主に、膵がんの中でも最も頻度が高く、膵がんの主体を占めている膵管腺癌の動物モデルとして世界標準となっているKPCマウス(変異型KRASと変異型p53が膵臓で発現するように設計された遺伝子改変マウス)と、このKPCマウスに発生した膵がん由来のがん細胞(KPC細胞)を用いて研究しました。

KPCマウスの膵臓は、元々はVASH2をほとんど発現していませんが、前癌状態で発現上昇し、発癌後はさらに発現亢進することが観察されました。

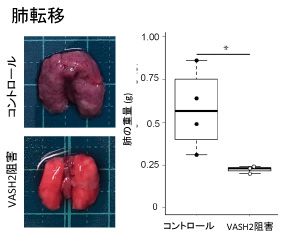

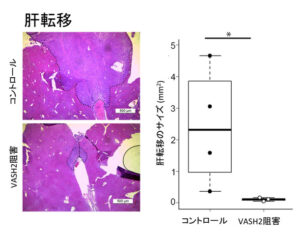

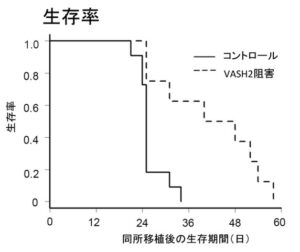

膵がんは早期から転移することが有名で、これが難治性がんとしての膵がんの特徴の一つです。実際KPC細胞はマウスに強い転移性を示すことが確認されました。そこでKPC細胞のVASH2発現を阻害すると、細胞の増殖能には大きな影響はなかったものの、細胞の浸潤能は顕著に減弱し、マウスに移植すると転移は明らかに抑制され、生存期間は有意に延長することが判明したのです。

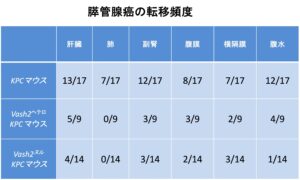

この結果を個体レベルで確認するため、KPCマウスとVASH2遺伝子改変マウスを交配し、VASH2遺伝子を欠損したKPCマウスを作成しました。そうするとKPCマウスでは膵がん発生後、肝臓など様々な臓器に転移しましたが、VASH2遺伝子を欠損させると、膵がんは同じように発生したものの、1対のVASH2遺伝子の1つだけを持つヘテロマウス、VASH2遺伝子を全く持たないヌルマウスとVASH2遺伝子の量に応じて、転移は明らかにそして顕著に減少することが実証されました。

以上の研究成果は、最も悪性・難治性の膵がんにおいてVASH2が有望な治療標的となることを示すものです。さらに、がんの治療標的としてのVASH2の有用性は、前回記載した肝がん、卵巣がんのほか、肺がん、乳がん、大腸がん、胃がんなどでも報告されているのです。