(第2回 院長通信)がんの治療法

がんの主な治療法は、外科療法、放射線療法、薬物療法で、これらに内視鏡治療、ラジオ波焼灼療法、動脈塞栓療法、温熱療法などが組み合わされることがあります。一般に、早期に診断された場合は外科療法や放射線療法といった物理的治療によって根治できます。ある程度進行していた場合でも薬物療法を併用することで寛解に至ることも可能です。また、さらに進行して物理的治療が採用できない場合でも、一定の効果を期待して薬物療法が行われます。

がんの薬物療法の代表が抗がん剤です。様々な抗がん剤がありますが、いずれも増殖する細胞を殺す細胞毒です。がん細胞だけでなく正常細胞にも作用しますので強い副作用があり、強い副作用を乗り越えて効果を得ようとする治療薬です。なお、がん細胞は細胞内に入ってきた抗がん剤を細胞外に排出するなどして耐性を獲得することがあります。

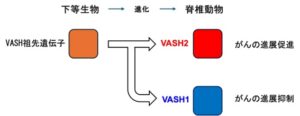

医学生物学研究の進歩に伴って、がん治療に2つの有力な治療剤が加わりました。1つが血管新生阻害剤、もう一つが免疫チェックポイント阻害剤です。がんは発育するための栄養を得ようとして血管を新生します。また、免疫機構からの攻撃を回避するために免疫チェックポイントを作動させます。血管を新生する分子機序、免疫をコントロールする分子機序が明らかにされたことで、これらを阻害する分子標的薬が開発されたのです。

さらに最近、がんの個別化医療が喧伝されています。個別化医療とは、テーラーメード医療とも呼ばれますが、それぞれの患者さんに最もフィットした治療を行うということです。これは、(1)どのようなDNA配列の変異ががんを発症・進展させるかが解明されて来たこと、(2)次世代シークエンサーの開発によってそれぞれの患者さん由来のがん細胞のDNA情報を容易に解析できるようになったこと、そして(3)細胞増殖に関わるような様々なシグナルに対してピンポイントに作用する分子標的薬が開発され始めたことに依ります。実際、分子標的薬がフィットすると驚ほどの治療効果が得られますが、問題は、がん細胞は新たな変異によって有効だった分子標的薬に対し耐性を獲得してしまうことです。

がん治療の標準療法とは、臨床試験に基づいて有効性と安全性が確認され、厚生労働省が認可した治療法で、がんの種類や進行度、年齢などを加味して決められます。自由診療とは、一般に厚生労働省が認可していない治療法を使用するもので、保険外診療とも呼ばれ、健康保険は適用されません。がんの自由診療には未だ我が国では認可されていない最先端の抗がん剤や、自家がんワクチン療法、樹状細胞ワクチン療法、免疫細胞療法などがあます。自由診療のメリットは、治療の選択肢が拡がり、標準療法で手詰まりとなった時にも制限なく治療が受けられることです。一方デメリットは、治療費が全額自己負担となるため高額なことです。なお、標準療法と自由診療を併用することで治療効果は高まると考えられますが、同一施設で保険診療としての標準療法と自由診療を併用する混合診療は認められていません。