(第4回 院長通信)私の研究 その2

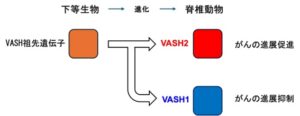

引き続き、発見したVASH1やVASH2をがんの治療に役立てることができるかどうか研究を進めました。明らかとなったそれぞれの分子の作用を考えますと、VASH1を増強するか、あるいはVASH2を阻害することでがんの治療は可能になると思われますが、治療法を開発する立場からは、VASH2の作用を阻害する分子標的療法が、より現実的であろうと考えられました。

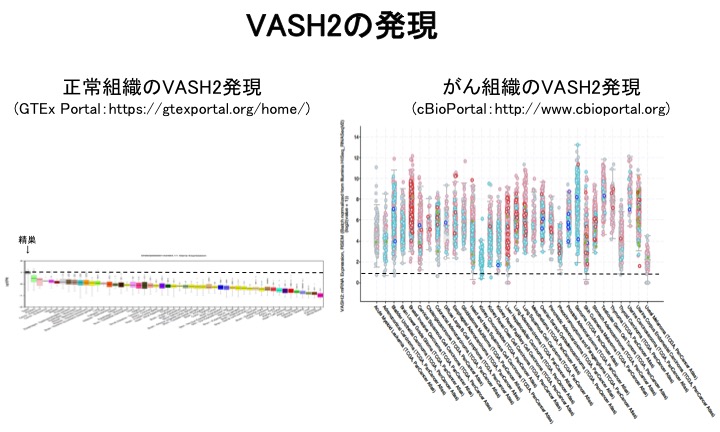

また、研究の進展に伴いまして、分子標的としてのVASH2の特徴がより明確となってきました。すなわち、VASH2は胎児期には発現上昇しているのに対しまして、出生後にはその発現は急激に減弱し、大人の正常組織では精巣にはある程度発現しますが、それ以外ではほとんど発現しておりません。ところが、がんについて検討しますと、あらゆるがんでVASH2の発現は上昇していることが明らかになったのです。

さらに、遺伝子改変マウスの解析から、VASH2遺伝子欠損マウスに大きな異常は認められず、おそらくVASH2を阻害しても重篤な副作用は起こらないだろうと考えられました。

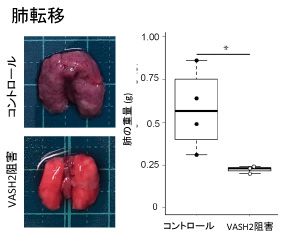

そこで、実際にVASH2を阻害することでがんの進展がどのように影響を受けるか実証実験を行いました。難治がんとして知られる卵巣がんと原発性肝がんについて、それぞれのがん細胞のVASH2の発現を実験的に減弱させて動物に移植したところ、VASH2の発現が上昇したままのがん細胞と比較してがんの発育は顕著に抑制され、生存期間も有意に延長することが判明したのです。

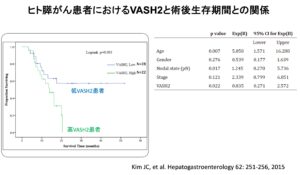

このようなとき、最も悪性、難治性の膵がんにおいてVASH2の発現と予後とが関連するかどうか検討する機会を得ました。そして分かったことは、例え早期に発見され外科的に摘除できたとしても、VASH2の発現が低い膵がん患者は長期に生存できたのに対し、VASH2の発現が高い膵がん患者では長期の生存は見込めず、2年以内に死亡されていたのです。さらに、VASH2の発現は、年齢、性別、ステージとは独立した膵がんの術後の予後を決定する要因であることが判明したのです。