がん発生と免疫との関係

「がん免疫監視」という考え方があります。これは、異物(非自己蛋白)を排除する役割を果たす免疫系が常に全身を監視していて、自己の変異細胞であるがん細胞出現をも検出して排除しているという説です。本庶佑博士らによる免疫チェックポイントの解明とその阻害剤でがん縮小が得られたことで、がん免疫監視が疑いのない概念となりました。免疫による非自己蛋白の排除には、自然免疫系の NK細胞や獲得免疫系のTリンパ球が重要な役割を果たします。免疫系は、自己の細胞に対しては、本来、反応しません。ウイルス感染細胞や遺伝子異常を伴う変異細胞であるがん細胞は、自己とは、異なるたんぱく質やペプチドを細胞膜や細胞質内に出現し、免疫系を刺激することになります。しかし、がん免疫監視機構が存在するにもかかわらず、がん細胞が増殖し、がん死がおきていることも事実です。この点を経時的に説明する概念がシュレイバー(Schreiber )らによって提唱された「がん免疫編集説」です。

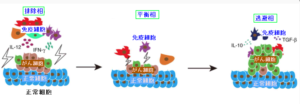

がん免疫編集説によれば、免疫系とがんの関わりは「排除相」「平衡相」「逃避相」とよばれる3つの相で表現されます。生体に出現した変異細胞(がん細胞など)は免疫を引き起こす能力(免疫原性)が高い場合は、免疫系は異物と認識し、免疫担当細胞がこれを攻撃することによって排除されます(排除相)。しかし免疫原性の低いがん細胞は、免疫細胞からの攻撃が弱いため、排除されることなく長期にわたって生存し(平衡相、前がん状態)寿命を迎えますが、がん細胞が免疫原性を隠したり、免疫抑制能力を獲得することにより免疫監視から逃避して増殖を開始し、臨床的ながんになります(逃避相)。免疫監視機構ばかりではなく、免疫が暴走しないように調節する免疫抑制機構が存在し、これを、がん細胞が利用していることが分かってきました。つまり、免疫監視機構と免疫抑制機構のせめぎあいの中で、がんの排除、共存、増殖が決定されているのです。 したがって、がん発症の予防として考えられることは、免疫監視機能の賦活と免疫抑制機構の減弱化となります。後者は、免疫チェックポイントや抑制性リンパ球が有名ですが、免疫を過度に抑制すると自己免疫疾患を発症する危険性があるため、実際の利用は、発がんが顕在化した後にするのが安全です。

加齢につれて免疫機能は低下します。感染症への罹患や死亡は、明らかに老人で顕著です。免疫系の加齢変化は、免疫を担当するTリンパ球の老化が主役と考えられています。原因としては、繰り返される慢性感染による免疫系の疲労、テロメアの短縮、ミトコンドリア機能低下などです。これに加齢に伴う胸腺の退縮が加わり、胸腺で育成されるTリンパ球の数と機能が低下していきます。また、がんを発見する樹状細胞や大食細胞など抗原提示細胞の機能も低下し、リンパ球の予備能を示すナイーブリンパ球の減少や免疫細胞増殖能の低下など、免疫力は雪崩のように低下していきます。がんの発生率が70歳代にもっとも多くなっていますが、まさに免疫系の老化に符合しています。免疫賦活法として、サイトカインを使用して体外でリンパ球を増殖させ、活性化するLAC療法が利用されています。当院では、LAC効果に自然免疫系のNK細胞の賦活を加えたBAK療法を行っています。衰えた免疫機能の賦活として考えてみては、いかがでしょうか。

臨床的がん発生に至る過程(仮説)

がん細胞は、遺伝子変異を伴うため異常タンパクを細胞膜などに発現し、免疫細胞の攻撃を受け消失する(排除相)、異常タンパクが少ないがんや増殖が遅い癌細胞の場合は、免疫細胞に抑えられているが、がんは、消えない(平衡相)、癌にさらに変異が起き、増殖を早めたり、免疫細胞を抑制できた場合、臨床的発がんに至る(逃避層)