過去の医療記事一覧

- 獲得免疫の主役:T細胞について(2023/2/22)

- がん発生と免疫との関係(2022/4/8)

- がん発症のリスクを下げるには(2022/1/21)

- 膵臓がんを疑ってもよい23の兆候(2021/11/30)

- もともと新型コロナ(Covid-19)ウイルスに免疫を持っている人がいるらしい(2021/10/4)

- 新型コロナとイベルメクチン(2021/9/6)

- がんワクチン療法(2021/5/25)

獲得免疫の主役:T細胞について

獲得免疫とは、病原体など自己とは異なる異物に出会ったとき、対処法を学習して排除し、かつ、当該病原体の特徴(抗原)を記憶でき次に出会ったときに迅速、かつ、強力に対処する免疫しくみのことで、自然免疫と対比されます。病原体などに対する最初の免疫反応は自然免疫が担当し、病原体などの抗原の情報が獲得免疫系に送られます。今回は、獲得免疫について説明します。

獲得免疫の主体は、Bリンパ球とTリンパ球で、骨髄幹細胞から産生されたのち、前者は骨髄(Bone marrow)で成熟、後者は、胸腺(Thymus)で成熟します。また、後者には、ヘルパーT細胞とキラーT細胞があります。B細胞表面には、抗原を認識するB細胞受容体が、T細胞表面にはT細胞受容体がありますが、これに加えヘルパーT細胞には、CD4と呼ばれる受容体を持ち、これによりCD4+T細胞とも呼ばれます。キラーT細胞の方は、CD8+T細胞と呼ばれます。B細胞受容体とは異なり、T細胞受容体は、抗原をそのまま認識することはできず、自然免疫に属する樹状細胞などの抗原提示細胞やB細胞から抗原を受け取ります。抗原の受け取りは、主としてリンパ節で行われますが、受けとった後、リンパ球は、そこで増殖活性化し、それぞれの役割を果たすべく全身に出ていきます。B細胞は、抗体を産生し抗原を不活化することで機能します。キラーT細胞は、名前の通り提示を受けた抗原を持つ細胞を殺します。その方法は、攻撃対象の細胞に接着しキラーT細胞が分泌するパーフォリンが細胞膜に小さな穴をあけ、次にグランザイムと呼ばれる細胞毒を注入することで対象細胞は瞬間死(アポトーシス)します。

抗原には、細胞の外にある場合とウイルスなど細胞内に入り込まれた場合、また、腫瘍のように自己の細胞が変質した場合があります。後者の場合は、細胞膜は自分自身と、ほぼ、同じなのでリンパ球は、感染細胞を攻撃できません。しかし、我々の細胞には、細胞内にある蛋白を砕片化し、これを細胞表面に提示する機構があります。病気に侵された細胞の中では、病因に応じて異常タンパクが作られますので、前述の機構を使って樹状細胞などの抗原提示細胞が細胞内抗原を検出します。同様にして、抗原提示細胞は、ヘルパーT細胞とキラーT細胞に抗原の情報を伝達します。この機構の主役は、主要組織適合複合体(MHC)と呼ばれる突起のようなタンパク質です。このMHCは、個人ごとに多様性があり、臓器移植の際の臓器適合性の主因となっていて、HLAとも呼ばれます。上記の細胞表面への提示は、迅速に行われ、ウイルス感染後2時間以内に終了します。しかし、自然免疫細胞がこれを認識し、ヘルパーT細胞とキラーT細胞を活性化し抗原を攻撃できるようになるには、さらに、1週間かかるとのこと。ウイルス感染からの回復期間が一週間以上ということが説明されます。しかし、既往の感染やワクチンにより、抗体とメモリーT細胞が成立している場合は、十分な抗体があれば、感染を防止でき、粘膜を突破された場合でも必要な待機時間は、メモリー細胞がエフェクター細胞に戻り、増殖を開始するまでの時間(通常、1日以内)です。これに対してウイルスは変異を武器に対抗してきます。

ヘルパーT細胞の役割は複雑で、抗原提示を受けた後、多種のサイトカイン(機能性タンパク質)を分泌します。サイトカインのうち、INFγやTNFαは、自然免疫の担い手である大食細胞や樹状細胞を活性化します。B細胞には、D40Lというサイトカインが信号伝達に利用され、抗体産生を促します。一方、キラー細胞に対しては、IL-2などを介して活性化します。抑制性のサイトカインも分泌され、ヘルパーT細胞は、免疫担当細胞を活性化、または、抑制でき各細胞の働きを調節する重要な役割を果たします。このように免疫が正しく作動するには、自然免疫と獲得免疫のすべての担当細胞の共同作業が必要です。当院で行っていますBAK療法は、この共同作業を総合的に強化する目的で開発されました。

個人の免疫力の評価は、難しいですが、サイトカインによるリンパ球の増殖率、ヘルパー細胞とキラー細胞の存在比、CD28などの活性化マーカーの存在率などが指標として利用され、加齢とともに低下していくと報告されています。

がん発生と免疫との関係

「がん免疫監視」という考え方があります。これは、異物(非自己蛋白)を排除する役割を果たす免疫系が常に全身を監視していて、自己の変異細胞であるがん細胞出現をも検出して排除しているという説です。本庶佑博士らによる免疫チェックポイントの解明とその阻害剤でがん縮小が得られたことで、がん免疫監視が疑いのない概念となりました。免疫による非自己蛋白の排除には、自然免疫系の NK細胞や獲得免疫系のTリンパ球が重要な役割を果たします。免疫系は、自己の細胞に対しては、本来、反応しません。ウイルス感染細胞や遺伝子異常を伴う変異細胞であるがん細胞は、自己とは、異なるたんぱく質やペプチドを細胞膜や細胞質内に出現し、免疫系を刺激することになります。しかし、がん免疫監視機構が存在するにもかかわらず、がん細胞が増殖し、がん死がおきていることも事実です。この点を経時的に説明する概念がシュレイバー(Schreiber )らによって提唱された「がん免疫編集説」です。

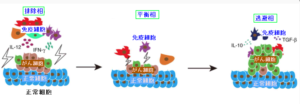

がん免疫編集説によれば、免疫系とがんの関わりは「排除相」「平衡相」「逃避相」とよばれる3つの相で表現されます。生体に出現した変異細胞(がん細胞など)は免疫を引き起こす能力(免疫原性)が高い場合は、免疫系は異物と認識し、免疫担当細胞がこれを攻撃することによって排除されます(排除相)。しかし免疫原性の低いがん細胞は、免疫細胞からの攻撃が弱いため、排除されることなく長期にわたって生存し(平衡相、前がん状態)寿命を迎えますが、がん細胞が免疫原性を隠したり、免疫抑制能力を獲得することにより免疫監視から逃避して増殖を開始し、臨床的ながんになります(逃避相)。免疫監視機構ばかりではなく、免疫が暴走しないように調節する免疫抑制機構が存在し、これを、がん細胞が利用していることが分かってきました。つまり、免疫監視機構と免疫抑制機構のせめぎあいの中で、がんの排除、共存、増殖が決定されているのです。 したがって、がん発症の予防として考えられることは、免疫監視機能の賦活と免疫抑制機構の減弱化となります。後者は、免疫チェックポイントや抑制性リンパ球が有名ですが、免疫を過度に抑制すると自己免疫疾患を発症する危険性があるため、実際の利用は、発がんが顕在化した後にするのが安全です。

加齢につれて免疫機能は低下します。感染症への罹患や死亡は、明らかに老人で顕著です。免疫系の加齢変化は、免疫を担当するTリンパ球の老化が主役と考えられています。原因としては、繰り返される慢性感染による免疫系の疲労、テロメアの短縮、ミトコンドリア機能低下などです。これに加齢に伴う胸腺の退縮が加わり、胸腺で育成されるTリンパ球の数と機能が低下していきます。また、がんを発見する樹状細胞や大食細胞など抗原提示細胞の機能も低下し、リンパ球の予備能を示すナイーブリンパ球の減少や免疫細胞増殖能の低下など、免疫力は雪崩のように低下していきます。がんの発生率が70歳代にもっとも多くなっていますが、まさに免疫系の老化に符合しています。免疫賦活法として、サイトカインを使用して体外でリンパ球を増殖させ、活性化するLAC療法が利用されています。当院では、LAC効果に自然免疫系のNK細胞の賦活を加えたBAK療法を行っています。衰えた免疫機能の賦活として考えてみては、いかがでしょうか。

臨床的がん発生に至る過程(仮説)

がん細胞は、遺伝子変異を伴うため異常タンパクを細胞膜などに発現し、免疫細胞の攻撃を受け消失する(排除相)、異常タンパクが少ないがんや増殖が遅い癌細胞の場合は、免疫細胞に抑えられているが、がんは、消えない(平衡相)、癌にさらに変異が起き、増殖を早めたり、免疫細胞を抑制できた場合、臨床的発がんに至る(逃避層)

がん発症のリスクを下げるには

今は、二人に一人ががんになる時代と言われています。

中には、2回も3回も種類の異なる悪性腫瘍に罹患する方もいます。がんになりやすい体質があるのでしょう。どうすれば、がんにならないでいられるのか?

胃がんや肝がん、子宮がんなどは、ウイルスや細菌の慢性感染から発症することが多いことがわかり、それに対する治療も発達してきています。感染以外で発症するがんの対策はどうしたらよいのか?生活習慣改善は、役に立つのだろうか?これらの答えを探して、たくさんの研究が行われてきました。方法としては、がんになった人の生活習慣を調べ、がんにならなかった人たちと比較したり、ある地域全体で大勢の人に参加していただき、その人たちの生活習慣や健康状態を毎年記録し、10年、20年と追跡することでがん発症の危険因子を探していきます。

生活習慣のうち、これまでで がん発症と関係が確からしい因子は、運動です。運動により、がんリスクが低下する、がん罹患後の生存率が上昇すると報告されています。特に、大腸がんと乳がんでリスク低下が明らかとの報告がありますので紹介いたします。

まず、運動量の定量化が必要です。好気的運動(エアロビクス)の範囲では、運動量は、全身の酸素消費量に比例します。酸素消費量は、吸気中の酸素量から呼気中の酸素量を差し引いて求めます。これは、ガスマスクのようなしっかりしたマスクをして機械につなげば測定できますが、けっこう大変です。そこで安静時の酸素消費量を 基準、1 メッツ(METs,metabolic equivalents代謝等量)とし、運動強度をこの何倍になると便宜的に表現します。散歩は、3 メッツ、水泳は、6メッツ程度だそうです。詳しくは、こちらをご覧ください。(https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/undou-kiso/undou-energy.html)

運動量は、これに運動した時間をかけて、メッツ 時間となり、1週間にどの程度運動したかは、メッツ 時間/週(METs・h/w)となります。ここでは、分かりやすいように(運動)単位/週としましょう。

大腸がんについては、S状結腸や直腸のような下部大腸がんの発生率が運動で低下するとの多数の報告があります。大規模な多施設共同研究によれば、6 単位/週以上の運動をしている人での大腸がん発生率が何と40%下がるそうです。18単位/週(散歩を週6時間)以上の群では、さらに低下するとのこと。男女差は、あまりないという報告が多いですが、男性、特に、オフィス労働者で運動との相関が強いとのこと。女性では、あまり明瞭ではありませんが、閉経後の女性では、有意とのこと。逆に、オフィスワークを10年以上している人は、大腸がんリスクが高いという報告もあります。

乳がんでは、3–6 単位/週の運動で特に若年女性で乳癌発症率が下がると報告されています。他の研究によれば、運動と乳癌リスクの関係は、閉経後の女性で明瞭と報告され意見は分かれています。 29年にわたる大規模データ解析によれば、 6 単位/週以上の運動をしている人では、 3 単位/週の人に比較して乳癌リスクが20%低いとの結果です。この研究では、閉経前後で差がないと言っています。ある研究では、運動習慣のない体重超過の50-75歳の閉経後女性に協力してもらい、4群に分け比較しました。第1群は、中等度から高度の運動群、第2群は、ダイエットだけ、第3群は、運動とダイエットの両方、第4群は、何もしない群です。解析の結果、運動群(第1,第3群)では、体重減少が得られましたが、同時に、血中女性ホルモン(エストロゲン)低下がみられたそうです。この結果から、女性ホルモンの低下と乳癌発症率の低下が関係するのではと考察されています。

運動すると筋肉からサイトカイン(IL6,IL8,IL15など、マイオカインと総称)が出てくるそうです。これがTNF-αなどの炎症性のサイトカインに拮抗することが発がんリスクの低下につながるのでないかと考察されています。激しい運動をすると男性ホルモン(テストステロン)が増え、筋肉増強作用があります。反対に糖尿病では、免疫が低下することが知られています。また、コロナ重症化は、肥満者に多いと言われます。運動と免疫機能との関係も重要と思われます。

以上、週に6単位(メッツ)の運動で大腸癌と乳がんリスクが下がるそうです。

週2時間以上の少し速足の散歩に出かけましょう。

膵臓がんを疑ってもよい23の兆候

膵臓癌は、最もこわいがんの一つです。その理由は、進行するまで症状が出にくく、手術しても肝臓や腹膜などに転移することが比較的多いことによります。健診では一般に、アミラーゼや腫瘍マーカーであるCA19-9が利用されることが多いですが、なかなか早期発見につながらないのも問題です。

今年11月の英国国立がん研究所(NCRI)のDr Weiqi Liao博士らが、24,236人の膵臓癌患者の発見前の症状を分析して、後述する23の兆候が膵臓癌と統計的に関係していたと発表しました。多くは、非特異的な消化管症状ですが、のどが渇く、尿の色が濃くなったという二つの兆候は、今回、初めて、膵臓癌と関連が裏付けられた症状だそうです。

膵臓は、勾玉のような形をしていて胃の後ろで腎臓の前に存在します。主な機能は、消化液(アミラーゼ、リパーゼなど)の分泌と消化管ホルモン(インシュリンやグルカゴンなど)の分泌です。これらの機能失調が身体の不調として感じられるわけですが、黄疸を除いてすぐに病院を訪れなければいけないと思うような症状でないことから早期発見を難しくしています。やはり、定期的な健診が望まれます。

健診は、血液検査よりも画像診断をお勧めします。なかでも、超音波検査(US)が推奨されますが、太りがちの人や腹部にガスがたまる人では、膵臓の体尾部が良く見えないことが多いです。この点は、MRIでは解決されていますので、まずは超音波、大事をとってMRI検査をお勧めします。USやMRIでは、膵臓の嚢胞が良く見つかります。ほとんどは良性ですが、中には膵臓癌の初期所見であることがありますので定期的観察が重要です。

また、原発事故による放射線被ばくでは、甲状腺がんの発生が問題視されていますが、膵臓癌のリスクも増大すると警鐘を鳴らしている研究者もいます。

<膵臓がんを疑ってもよい23の兆候>

1かゆみ 、2黄疸、3胃や腸からの出血、4嚥下障害、5下痢、6便秘、7その他の排便の異常、8便に脂肪滴が混じる、9吐き気、10嘔吐、11消化不良、12腹部膨満、13腹にガスがたまる。14腹部腫瘤、15腹痛、16体重減少、17胸やけ、18発熱、19疲れやすい、20食欲低下、21背部痛、22のどが渇く、23尿の色が濃い

上記の兆候で気になったら、早めの健診を受けて体調を管理しましょう。

もともと新型コロナ(Covid-19)ウイルスに免疫を持っている人がいるらしい

9月末でコロナに対する緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置が解除されることになり、安堵しています。日本での新型コロナでの死者は、9月末で合計17,650人と残念な数字ですが、米国でのコロナ死者は716,800人です(Worldometer COVID-19 Data)。

東アジアでの感染者は、アメリカ、ヨーロッパと比較して、どうして少ないのでしょう?マスク習慣や衛生面の違い、ネアンデルタール人から受け継いだ遺伝子の違いなどが言われていますが、ロンドンなどから興味ある報告がありますので紹介します。

コロナに罹患したりワクチン注射を受けると血液中に抗体と呼ばれるタンパク質が出現します。しかし、この抗体は日が経過するにつれ、どんどん減少してしまうという問題があり、3回目のワクチン・ブースト注射が必要と言われています。抗体は、白血球の一成分であるBリンパ球や形質細胞により作られ、その一部はコロナに遭遇した記憶を持ったまま、どこかに待機しています(これを記憶(メモリー)リンパ球と呼びます)。

では、コロナ記憶リンパ球はどうなっているのか、キングズ・カレッジのハーデイ博士らが調べたところ、コロナ抗体が陰性になった人でも、血液中にコロナ記憶リンパ球はちゃんとありました。ここまでは、それほどの驚きではありませんが、博士らはCOVID-19が流行する前に何らかの理由で採血して凍結保存された血液を調べたところ、なんと昔の血液からも新型コロナウイルスに反応する記憶リンパ球が何人もから見つかったのです。知られずして新型コロナが英国で流行していたのか?英国がCovid-19の発生地だった?

では、コロナ記憶リンパ球はどうなっているのか、キングズ・カレッジのハーデイ博士らが調べたところ、コロナ抗体が陰性になった人でも、血液中にコロナ記憶リンパ球はちゃんとありました。ここまでは、それほどの驚きではありませんが、博士らはCOVID-19が流行する前に何らかの理由で採血して凍結保存された血液を調べたところ、なんと昔の血液からも新型コロナウイルスに反応する記憶リンパ球が何人もから見つかったのです。知られずして新型コロナが英国で流行していたのか?英国がCovid-19の発生地だった?

しかし、似たような話はシンガポールからも報告されています。2015-2020年に流行したSARSという感染症があります。これも別のコロナウイルスが原因でした。雑誌Natureに報告されたところでは、SARSウイルスの記憶リンパ球が流行前の2003年の血液から見つかったのです。そのほか、4種類ほどのコロナウイルスが知られ、それらは風邪のような症状を起こすだけで治ってしまうようです。

前述の新型コロナウイルス記憶細胞が昔の凍結血液から見つかった原因は、感冒ウイルスの一つであるコロナの感染で作られた記憶リンパ球による交差反応に違いないとの推論となりました。

コロナウイルスは、変異するのが早いのでワクチンが効かなくなると恐れられています。しかし、コロナ属特有の共通抗原があるらしいとの嬉しい話です。ほかの研究者によれば、コロナ共通抗原に対する記憶リンパ球を持っていれば、新型コロナ罹患で重症化する可能性は低いとのことです。

子供のころに洞窟探検などした人は、ひょっとするとコロナ記憶リンパ球を持っているかもしれません。そうでない人は、人工的にでもコロナ記憶リンパ球を手に入れるに越したことはありません。

新型コロナとイベルメクチン

新型コロナ(COVID-19)感染症が猛威を振るっています。

医療の発達した現在でも、ウイルス感染症がいかに危険か思い知らされました。発生源が中国武漢のウイルス研究所かどうかはわかっておりませんが、こうもりウイルスの研究を行っていたのは事実のようです。多分、アメリカでもそれに近い研究はしていたと思われます。新型コロナに有効な治療薬や予防薬は、現在存在しません。トランプ前大統領は、コロナ罹患の際に抗体カクテルとクロロキンを使用しました。しかし現在、クロロキンは、有害であることが明らかになり米国食品医薬品局(FDA)から使用しないよう勧告されています。

そのほか、ノーベル賞を受賞した大村智博士が発見したイベルメクチン(寄生虫薬)がコロナに有効だという噂が広がり薬局などで手に入ることから争って購入され、枯渇すると動物用の製剤までも買い求めて服用されているようです。牛の体重は400 kg程度のようですので、牛用のイベルメクチンを人が服用すれば明らかに過剰摂取になります。

そのほか、ノーベル賞を受賞した大村智博士が発見したイベルメクチン(寄生虫薬)がコロナに有効だという噂が広がり薬局などで手に入ることから争って購入され、枯渇すると動物用の製剤までも買い求めて服用されているようです。牛の体重は400 kg程度のようですので、牛用のイベルメクチンを人が服用すれば明らかに過剰摂取になります。

イベルメクチンの副作用は比較的に少ないのですが、吐き気や嘔吐、腹痛、発疹、黄疸などが出現するようです。アメリカではイベルメクチン服用による救急外来受診患者が急増し、コロナでアップアップの医療スタッフが悲鳴をあげているというニュースもあります。そこでFDAは、「イベルメクチンがコロナに有効との科学的データはどこにも存在しないので、COVID-19の治療や予防に使用することは推奨しない。動物用の薬剤をヒトが使用することは、極めて危険」との警告を出しています。

ツイッターでは「あなたは、馬や牛ではありません。危険ですから、服用してはいけません」とわかりやすく呼びかけています。イベルメクチンの有効性に関しては、日本とアメリカで大規模治験が進行中です。

結果を待ちましょう。

がんワクチン療法

がんは、遺伝を含めた様々な要因により、遺伝子に異常が生じたことで発生します。細胞分裂のコントロールに異常が起きたのががんです。細胞分裂は、皮膚で考えればわかりやすいです。皮膚の深部に基底層というのがあり、ここで毎日新しい細胞が生まれています。細胞分裂により新しい細胞が生まれると、その表層にあった細胞は表面に押し上げられていき、最後には垢やフケとして皮膚から剥がれ落ちるというサイクルを繰り返しています。皮膚に傷がつくと細胞分裂が 高まり、傷が治ると細胞増殖速度は元に戻ります。つまり細胞分裂は、皮膚をちょうどよい厚さに保つよう制御されています。この制御がうまくいかなくなったのが がんです。細胞分裂を制御する遺伝子に傷がついたことから、細胞分裂が無秩序に繰り返されがん細胞が増えていきます。

体の中では、細胞に酸素やエネルギーを与えるため血管が網の目のように張り巡らされています。がん細胞があまりに増えてしまうと風船のように圧が高まり、自分へのエネルギー供給に必要な血管までも押しつぶされ、酸素不足になり、自分自身が死んでしまう(壊死と言います)という無秩序な状態に陥ります。

抗がん剤の一種である血管新生阻害薬は、がんの壊死を増やすことによりがんを縮小させるものです。遺伝子異常は、細胞分裂だけを異常にさせるものではなく、ほかの遺伝子にも異常が起きることが通常です。

遺伝子のもっとも重要な役割は、細胞膜や細胞内小器官を構成するたんぱくや酵素の合成です。つまり、タンパク合成がうまくいかなくなり、異常タンパクができてくるのです。このことは以前から知られ、がん化による血中に出現する異常タンパクを腫瘍マーカーとして診断に利用してきました。異常タンパクを治療に利用しようとするのが、がんワクチンです。Tリンパ球などのキラー細胞は、ウイルス排除など強力な細胞殺傷能力を持っています。

ウイルスは遺伝子の破片のようなもので、細胞内に入ると勝手に自分用のたんぱく質を作り出します。この異常タンパクを見つけるのが、樹状細胞などの抗原提示細胞で見つけた抗原をT細胞に教え、この異常タンパクを持った細胞を排除するよう指示します。この結果、細胞対細胞の戦いが始まるのです。

樹状細胞は骨髄で作られ、血中に出てきます。最初は丸い形(単球)をしていますが、刺激を受けるとアメーバのような沢山の突起を出すようになります。しかし、数が非常に少ないこと(白血球の 1%以下)とがん細胞がウイルスと違い抗原性が低い(樹状細胞が見つけにくい)ことから、身体から取り出して樹状細胞を濃縮し、がん抗原と一緒に培養して、樹状細胞にがん抗原をおぼえこませてから身体に戻すという治療が考え出されました。これが樹状細胞がんワクチン療法です。その他、がん抗原だけを注射する治療も行われます。

今年4月に米国がん研究協会年次総会(AACR 2021、オンライン)において、米国マウントサイナイ病院のTマロン博士から、遺伝子工学を用いたがんワクチンを開発し、第1相臨床治験についての報告がありました。13人が7回以上(最大10回)のがんワクチン注射を受け、うち4人が無病生存しているとの発表です。

まだ、2年半の平均追跡期間での中間報告ですが今後に期待されます。